Я познакомилась с Уильямом Блейком, кажется, в девятнадцать лет, совсем не рано. И многое в творчестве и образе этого поэта показалось мне бесценным и сокровенно важным. Я тоже хотела жить и умереть безвестной и беседовать с ангелами. И меня тоже не оставляли равнодушной черти.

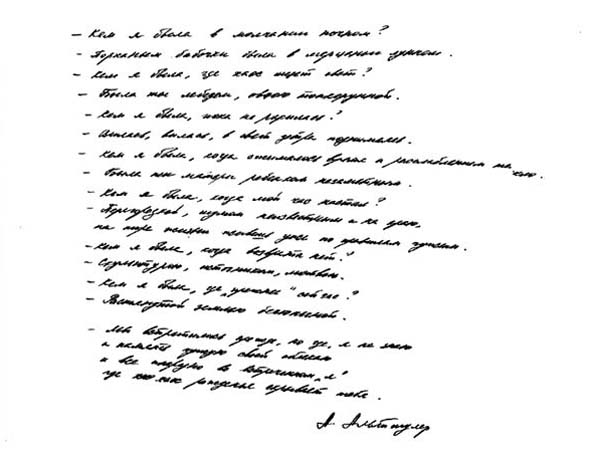

До сих пор в моей жизни перевод поэмы Блейка «The Mental Traveller» («Странник Духа») остаётся единственным опытом поэтического перевода. И, как первый блин, он, разумеется, комом, потому я и не буду его здесь приводить, разве что фрагменты. Перевод был сделан за одну ночь вдохновения и напечатан в университетском журнале «Studio» по настоянию моей преподавательницы английского языка, которой я его показала, чтобы как-то оправдать свою лень, нерадение и самомнение, за которые, как она однажды провозгласила, меня нужно бить фейсом об тейбл. В этом она была несомненно права, а вот в том, что перевод нужно было печатать — не знаю.

Мировоззренчески в Блейке мне было близко многое:

Тот, чьё лицо не источает света, никогда не станет звездой.

Пожалуй, одна из самых больших претензий, которые я могу предъявить другому человеку (или себе самой), это что его лицо не источает света. Это означает какую-то неправду, ведь все мы — звёзды.

Или:

Творения времени порождают любовь вечности.

Это надежда всех, творящих во времени. Искусство пронизано этой любовью, игрой временного и вечного.

Истина не может быть понята прежде, чем ты в неё поверишь.

Сколько нам не говори какую-то истину, мы можем воспринять её только, когда в неё поверим, и не бывает, чтобы мы поняли истину, не поверив.

Похоть козла — благодать Бога.

Блейк не делает различия между низменным и высшим. Мы видим действие божественной энергии во всём, и, уж конечно, и в похоти козла.

Я вспоминаю о Блейке, когда вижу маленьких пташек, и думаю о том, какое море недоступного мне блаженства может сейчас плескаться в их груди. Или, когда на закате и рассвете в небо невидимым шприцем впрыскивается благодать и растворяется в воздухе, и я не могу не видеть, как много печали рассеяно в природе, но и как много блаженства; и сама благодать, я знаю, совершенно материальная субстанция, растворённая в воздухе. Энергия — это блаженство.

Блейк — поэт могущества Воображения. В его творчестве я вижу предельное дерзновение, не меньшее, чем позже было, например, у Ницше. Это пророческая и визионерская поэзия. Он знал ликование атомов и радость пылинок, видел мириады переливающихся цветов, из которых они состоят, и ведал, что любовь соединяет их — та же любовь, которой Господь любит мир и которая проявляет себя в слепой похоти животного. Он отрицал укоренённое в европейском мышлении кардинальное различие души и тела: по Блейку невозможно сказать, где кончается одно и начинается другое, они суть проявления друг друга, а никак не два различных начала.

Блейк — мастер исключительной чистоты речи, её даже пасторальности: агнец, луг, ангел, детский ритм — при глубочайшем философском содержании. Этот тон невинной идилличности, чистого рая я привнесла и в некоторые свои произведения, например, в «Огородную песнь» — небольшой цикл, посвящённый овощам на огороде. Или в других стихах:

сквозь воду мелкую, сквозь солнечное сито,

чем озеро не тёплое корыто,

где Богоматерь отмывает бесенят,

им отдирает рожки и копыта

и превращает в беленьких ягнят.

Сейчас я хочу предложить погрузиться в реконструкцию поэтического мира Блейка на примере той самой его поэмы «Странник духа», которую я переводила. Не ждите абсолютной точности, рассказ будет вольным.

Место действия этой поэмы — очень странная страна, и люди там живут неземные. Всё у них происходит наоборот:

For there the Babe is born in joy

That was begotten in dire woe;

Just as we reap in joy the fruit

Which we in bitter tears did sow.

Рождают в радости Дитя

они, но горько зачинать, —

так нам блаженней урожай

сбирать, чем сеять семена.

В этой стране царит странная диалектика юности-старости. Если Дитя рождается мальчиком, его отдают Старухе, которая пригвождает его к скале и собирает его стоны в золотые чаши. На лоб ему она кладёт железные тернии, заковывает запястья и вырывает из груди мальчика сердце. И вот — он становится всё взрослее, а Старуха молодеет и молодеет. Происходит то, что, так сказать, и должно было произойти:

Till he becomes a bleeding Youth,

And she becomes a Virgin bright;

Then he rends up his manacles,

And binds her down for his delight.

Так – станут Юношей в крови

и Девой в красоте своей.

Освободившись, свяжет он

её и насладится ей.

Описание их любви прекрасно: он врастает во все её нервы, как хлебороб в свою землю, садовник в свой ломящийся от плодов сад. Но вот юноша превращается в старика, в старческую Тень, и обходит дом, полный драгоценностей, полученных его трудом. Чего он только там не находит: жемчуга и рубины, золото душевной боли, стон мученика, вздох любви. Они — и пища, и питьё. Он пускает на порог нищих странников и бедняков.

His grief is their eternal joy;

They make the roofs and walls to ring;

Till from the fire on the hearth

A little Female Babe does spring.

Их радует его печаль,

все стены из-за них звенят,

покуда Девочка-Дитя

ни возникает из огня.

Она состоит целиком из пламени, и он не смеет прикоснуться к ней и спеленать. Но она идёт к тому мужчине, которого любит:

But she comes to the man she loves,

If young or old, or rich or poor;

They soon drive out the Aged Host,

A beggar at another’s door.

Она к любовнику идёт,

будь молод, беден, стар, богат.

Как нищего к чужим дверям

Владельца Старого теснят.

Невероятная диалектика юности и старости продолжается. Старик скитается, слепой и согбенный, пока он не сможет покорить Деву.

And to allay his freezing age,

The poor man takes her in his arms;

The cottage fades before his sight,

The garden and its lovely charms.

И чтобы возраст свой согреть

бедняк возьмёт её огонь.

И дом растает перед ним,

и сад, и прелести его.

The guests are scatter’d thro’ the land,

For the eye altering alters all;

The senses roll themselves in fear,

And the flat earth becomes a ball;

Пропали гости: если глаз

сместился – с ним и окоём.

Вскружились чувства, и Земля

из плоской обрела объём.

Светила сжались, пролегла пустыня без границ. Ни еды, ни питья; все доступные яства – мёд детских уст, хлеб и вино её улыбки, игра блуждающих очей – возвращают его в детство. И, вкушая, с каждым днём он становится всё более и более юным.

Им страшно бродить в пустыне:

Like the wild stag she flees away,

Her fear plants many a thicket wild;

While he pursues her night and day,

By various arts of love beguil’d;

И, страхом заросли взрастив,

она бежит, а он за ней

уловками на сто ладов

любви обманутой своей.

Тем временем, пустыня порастает лабиринтами заблудшей любви, где живут звери.

Till he becomes a wayward Babe,

And she a weeping Woman Old.

Then many a lover wanders here;

The sun and stars are nearer roli’d;

Он – станет блудное Дитя,

она – Старухою в слезах.

Много любовников вокруг,

крупнеют звёзды на глазах.

Деревья источают сладостный экстаз для тех, кто здесь блуждает. Но встретят Гневное Дитя, и край объемлет паника. «Вот! Родилось!» — закричат и разбегутся.

For who dare touch the Frowning Form,

His arm is withered to its root;

Lions, boars, wolves, all howling flee,

And every tree does shed its fruit.

Ибо кто тронет Гневный Плод,

рука отсохнет до плеча.

Роняют дерева плоды,

и всякий зверь бежит, рыча.

Концовка закругляет поэму: никто не может тронуть Гневный Плод кроме Старухи: она пригвоздит его к скале, и будет всё то же самое.

Не знаю, как вас, а меня эта поэма просто сводит с ума. При том, что мне вовсе не хочется думать о какой такой сложной диалектике идей это всё написано. Эта диалектика идей несомненно есть, и это подводная глубина, но я предлагаю сегодня считывать поверхность. Так по-детски, впопыхах, с запинкой рассказывать о чём-то очень сложном, очень прекрасном… Честное слово, если бы меня удовлетворял мой перевод, я совсем не бралась бы пересказывать эту поэму как мультик, а просто представила бы переведённый текст, но увы, получилось только так.

А ведь и правда — поэма в моём рассказе получилась похожей на мультик, с фантастически красивыми превращениями детей и стариков, сопряжённой с жестокостью любовью, сжатием и укрупнением светил, преображением голодной пустыни в безумные заросли страха и потерянной любви, а затем в рощу деревьев, источающих экстаз для любовников. Невероятные образы, которые бы мог зарисовать, например, Миядзаки.

По крайней мере, переводя Блейка, я могла сказать про себя то же самое, что написал про себя он сам в каком-то альбоме на память, где его попросили оставить автограф: «William Blake. One who is very much delighted with being in good company». Так вот, занимаясь этим моим первым и не слишком удачным переводом, я могла сказать про себя:

Алла Горбунова. Искренне рада быть в хорошей компании.